(星星生活特稿 作者夏砚冰)每次想起江南,眼前就漫起绿色的雾,所有发生在那儿的人和事就在这里面缓慢地漂移。偶而,当这兰绿的一团散去,一切便会凝成一块翡翠石,十年岁月的痕迹明晰可辩,记忆在这里刻骨铭心。我常想:江南是无法用笔去写,只能去画,在永远的湿润里,扯出那些片段,圆我梦中的江南,我的第二故乡。

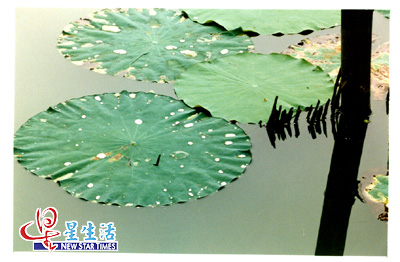

莲是江南的符号。方中带园的莲叶,彼此依偎,重迭,覆盖着有水的角落。在北山路,曲院风荷一路而来,无论是骑车还是坐车,荷叶的清香总是扑面而至,触之可及,吸之入肺。盛夏季节,荷叶接天,往上看,是透明的亮绿。在里西湖,遥望过去,是熙熙攘攘的深绿和粉绿。摸上去,绒绒痒手。莲叶若手,盘托着叮当落个不停的江南雨。雨珠在叶子上蹦跳,在梧桐树里斜织,在瓦上窜梭,拉扯着季节的雨幕。这绵绵不停的雨水,沾着点点江南绿,在平常或非常的日子里,洗净了我从高原带下来的尘土。

初到杭州那年,我十一岁。曲院风荷是观荷的所在,回廊边,水池中,桥下,水缸里,或疏或密,处处是莲。记得在那里拍的一张照片,在荷叶交错成的绿墙前,我穿件中袖的一字领白衫,水红的裙子带着荷叶边,脚下一双亚麻布凉鞋,甜甜地笑着,羞羞地立着,正是花季。在杭州,我渡过了人生中最重要的阶段,中学和大学。很多翻腾的往事,如今已化作润潮的心雨,就让它们滑过宽圆的叶片,融入湖水。在莲叶下面墨绿的阴影里,一切静止如镜,只沉不浮。

船是织出江南河川纵横,鱼米之乡的梭子。站在桥上,看见乌蓬船的船尖黑色慢慢冲出一拱石灰,接着是船家灵巧的身影,悠然地晃着。喜欢去拱宸桥那里画速写,看船家在码头利索地卸货,船妇在船头做饭,画累了热闹喧腾的集市,可以进大棚子里的菜场喝新鲜的豆腐脑。在湖中游动的船坊,就仿佛远离俗界的辛苦和奔波,从一公园,悠闲地载着游人,往三潭映月或是湖心亭荡去。夜里几只船连在一起,抱头酣睡。考美院前,也只好厚着脸皮,去火车站画。观察南来北往的旅客,捕捉他们匆匆的身影。有的老太太一发现我画她,卷着行李就溜,怕我把魂给画下来。

断桥不断,只是在偶尔有雪的冬季,桥墩上的积雪堆不住,才扑扑嗦嗦地断落,雪片散入蓝灰的湖水中,不见踪影。苏堤和白堤是水中的鱼骨,长长地浸卧在西湖的中央。春季是漫步苏堤的时候,粉桃绿柳,一树一隔,在堤上结伴骑车的少男少女们,笑声朗朗地在空中响着,然后花瓣般飘落在他们年轻无忧的身影后。夜里,堤上的灯项链一样串成线,西湖更精致了。登满觉陇嗅桂花,爬超山寻梅花,秋天的梧桐,金色的叶子如花瓣,雨后拼贴满黑色的马路。杭州的四季,永远抹不去灿烂妩媚的颜色,最后再罩层薄薄的湿绿,更加沉着,清秀。

在江南水乡,青石板桥象手臂样,拥着黑瓦白墙入梦晨起。脚印在石阶上留下痕迹,又被岁月打磨光滑。江南的房子,临水而居,窗户和后面都开在水边。听爸爸说,他小时候,一推窗就可翻身跳入河里游泳。后来跟父亲去温州的老家,也是木结构的老屋,屋子冬暖夏凉,屋顶很高,年月久了,柱子颜色很深。从一屋到另一屋是迈不完的门坎。奶奶在光线很暗的厨房,给我们做新鲜鱼丸汤,味道很鲜美,里面还保留着滑软的鱼片。不象这里买的,跟橡皮丸似地经嚼。

杭州城里的房子沿湖而建,很密集,小巷很窄,总有竹竿从一家斜搭到对面一家。巷子里常常先听见小贩的叫卖,而很久不见人,也许早已拐进七歪八扭的另一个小巷了。这些大都是老房子,木结构。去过初中的同学家,很拥挤杂乱,电视永远开着,越剧一直唱着,夏天市民们总在外面的席铺歇着,清晨马桶也是这么密密地挤攒着。很奇怪的是,她对噪音充耳不闻,照样读书做题。

在中学,我认识了三个女孩,我们的友谊,从初中一直到大学。

S有水一般动听的名字,水汪汪的大眼,鼻梁高挺,眼眶深陷,是1.70cm的瘦高个。有次我们几个要赶公共汽车去钱塘江游泳,车刚到站,她腿一软,坐地下了,真的是叫弱不禁风。B型血决定她的林黛玉气质,诗写得忧郁美丽,议论文则往往忘了结尾。她的哥哥是指挥,她有时甩个贝九这样的词在作文里,搞得班主任一晕。C是西安人,微胖,性格是典型的O型,乐天幽默,总是很坦然自得的样子。我和C最早认识,我们的父母是同事。初中时,我们有时还牵着手一起上学,遇到大树时,躲也不是,绕也不是,正好给父母的同事撞见,总喜欢拿此取笑我俩。大学时,我们几个都在考虑出国,C则去信在美国的舅舅,没想到她的舅舅批回来一句,“望早日婚嫁为要。” L是北京人,也是扑闪的大眼睛,说话京腔京调,煞是好听,她是A型血,性格坚强而执拗。她父母是建筑师,这是我所见到的最有才貌最有气质的一对中年知识分子。L后来作了经理,最后一次回去,看她说话如此得体,办事如此干练,我简直不敢再和她嘻嘻哈哈了。我是AB型血,所以和她们都很投缘。可是觉得我是最没主心骨的一个,成绩好是因为脸皮薄,体育好是不愿承认自己纤弱,脾气好是因为我好喜欢她们,舍不得她们任何一个离开。我们四个中学上课是同桌,下课是死党。经常放学在一起玩排球,当时谁都想当小鹿纯子。记得高中最后一年的元旦,清晨三点,我们四人拉着手,一条线排开,在湖滨路上压马路。路上也没有他人,我们开心地大笑,醉汉似地摇晃,对着湖底喊出新年的祝愿。最后一次回去国,L请我们去一个叫望族的饭店吃饭,她们三个也难得聚一起。饭店的中央,一位穿着白色礼服的男子弹着白色的钢琴,在为旁边穿黑色礼裙的拉小提琴的女子伴奏。我们喝着鲜绿的黄瓜汁,吃着炒百合,炒鳝段等,菜清爽别致,没有一样油炸,没有一样放了酱油。看看我们几个,从当年手腕红肿,满面尘汗,剪着短发的排球小将转眼竟变成了赏心悦目的江南女子,愿我们的心还象当时那么年轻,愿我们的情还象过去那么纯。席罢,我们长裙妙曼,款款地迈下闪亮光滑的木制楼阶,服务生低眉顺眼地为我们开门,一,二,三,四,我们四个融入了杭州的夏夜,热风痒面。空气热得让人窒息,可是我却觉得一切如此亲切而伤感。

记忆像合旧磁带,初恋这段总是卡壳,绞带,我只好按下快进键。那个让我心弦惊乱的初吻,是在一个朦胧夜,记得周围很静,只有湖水激打着船身,发出啪啪啪的水声。后来当我赤脚在任何山涧里,都会想起他那酷似崔健的声音在唱,“脚下的地在走,身边的水在流,可是你却笑我,一无所有。” ,“假如你看我有点累,就请你给我喝碗水;假如你已经爱上我,就请你吻我嘴。”。还记得另外一首,“穿过你的黑发是我的眼……”大二下乡之前,我们分手了。接着就跟着全班,去蒋介石的老家剡溪写生,之所以记得很多当时的细节,也是心情使然。

剡溪是个风水不错的地方,但条件很苦,我只好走群众路线,老去一家磨豆腐的夫妻店画画,桌上什么没见过吃过,就画什么,然后好奇地打听,馋成那样,记得苔菜做的团子很好吃。他们待我很好,每天让我带一热水瓶的豆浆回去。另外一户人家的女孩,还给我吃她们的年糕,已经干硬的片片,在地上能划出白道。在山上,我们带队的老师只好去买一些过去他用来喂猫的罐头喂自己。有次在剡溪边游荡,正好遇到出殡,漫天撒开的白纸,密密麻麻的人群,我在旁边,那些哭声和锁呐声像是给我的那段情在送葬。

在吉崎,一个靠海的渔村,我把他的名字写在蜕去表皮的雪白如骨的贝壳上,抛向大海,涛声依旧。回来路上,我拽着画夹,拖着心,拖着脚,步履艰难。路遇一小孩,车骑得飞快,我拦下他并让他坐后面,我以为借他的车就能回去,岂知那田埂歪歪抖抖,我没走几步就几乎栽沟里,最后只好让那小孩在前面骑,我坐后座。晚上,田里遍地是青蛙,噪声填满夜空。

雪窦山风景秀美,深不见底的渊潭藏在茂密苍绿的松林里。同学向雪窦寺的长老求字,我抬眼看见从寺顶挂下条条飘动的长幡,记住了皈依两字。雪窦寺的围墙是明黄,我在那盘腿照了一张,穿的是灰色的衬衫和牛仔裤。一年后我坐上了出国的飞机,飞机在跑道上缓慢地转弯,加速,耳边轰轰的声音是那么真实,我望着逐渐变小的城市,心情复杂,我知道我只能走这么远,才能离开他无形的笼罩。这一次我走得义无反顾,别了,我的tough love, 我的初恋。

这样一走就是十年,之后回去过两次。头一次回去,骑着家里一辆旧自行车,背着相机去了一趟曲院风荷和虎跑。我用力记住了莲叶的形神,记住了建筑的曲奇,记住了西湖的夏。回来后灵感不断地涌出,整整花了大致两年的时间,我才感觉画尽了心中的江南。

唯一遗憾的是,杭州的屋子因为要拓宽马路而被拆迁,父母在钱塘江边买了房。再回家,就不能回我们在南山路的家了。记忆在这里打上了结。

后来我想,等女儿大点,我要给她扎藕节一样的羊角辫,穿上莲藕色的对襟小褂,墨绿的宽口裤,光着脚丫,跳采莲舞。我一定会带她回去,受江南雨的洗礼,见识西湖的美丽。

(本文所有摄影绘画版权归作者)