(星星生活专稿/作者:曹庆选 曹庆学)父亲节之际,追思先考,如烟旧事涌上心头。

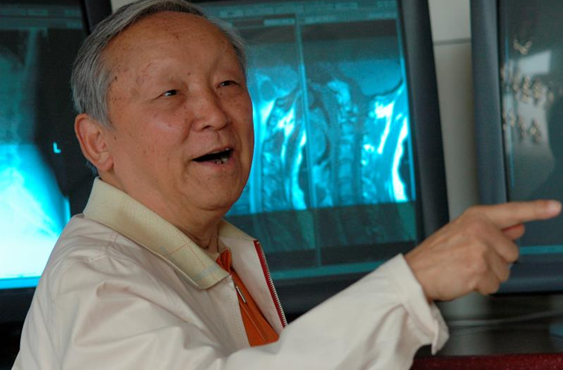

作为国内骨放射学的一代宗师,先父毕生的学与业并非只在象牙塔中,而是多舛沉浮。年少离家入川求学,光复后考医回齐鲁,毕业留校,后屡屡下乡巡回医疗扶贫;文革中遭批斗,吃苦受辱多。最艰辛的是五年多下穷乡僻壤“办大学”、接受再教育。

那是1970年初,执行“最高指示”:沿海城市主要工业迁至内陆大小三线,医学工作重点放到农村、就地办医教。父亲执业的青岛医学院接到指令,下到山东的最贫困地北镇(现今滨州)。

它虽是惠民地区行署所在地级市,城建却远不及胶东的县城,仅有十字交叉的两条大马路,稍微走走便到尽头了。又地处黄河入海口冲积平原,盐碱地啥也不旺相,一刮风尘土漫天飞扬,黄蒙蒙一片。落后的无任何办高校的基础,各种艰难可想而知。

迁来的师生们暂时借住党校、农校等,用人家的教室上课或集体住宿,等候未来择址盖新院舍。

父亲等临床教师栖身在卫校,靠医院的小平房里,每屋八人上下铺。门前是土操场,屋后杂草丛生,露天茅房在较远的旮旯里,风雨雪天如厕很不易。同室的上有银发族老专家,下有而立之年的助教,众人重过学生时代团体生活。

三餐吃食堂,菜饭清淡少荤,后来有了小煤油炉,可赶集买点细货自开小灶改善生活。有一年冬农民来兜售黄河滩上打的大雁,一块钱一只,教师们买来拾掇后上炉煮炖,有点过年般的热闹。头回吃雁肉,挺粗糙的,但在当时已是上等的美味。

父亲说还在当地供销社里见庄户人用一分钱买小半碗醋加几根火柴,确实“一分钱掰成两半花”。下乡会诊时,瞧着公社卫生所的大夫就着一碟咸菜喝酒到半夜,令人伤感难过。

宿舍无上下水道,用水要提桶到天井的水龙头拎回,废水倒在泔水桶里泼出去。当地的水质很差,洗完头后发硬如铁丝。无处洗澡,同样靠打回水来搓擦身子。夏季有时去不远处的大湾里游泳,等于泡浴了。

后来胜利油田一分厂医院有青医毕业的大夫,帮着疏通关系叫母校师长可去那儿的澡堂淋浴,来回要步行一个小时。到了严冬老教授们怕天冷路滑只好暂停,自谑道:农民寒天从不洗澡,打小如此,也没见脏出病来,我们也跟劳动人民相结合了。

夏日酷热,蚊蝇多而肥大,当地人称“三个蚊子炒盘菜”,就寝无纱帐没法入眠。但跳蚤和臭虫搅人不得安生,公共场所的长椅不敢沾,坐一会儿便觉腚火辣辣,一摸厚厚鼓起一层,俯看那椅缝里密麻蠕动着小动物,隔裤咬人,还能蹦匿于衣角续享宿主肉食。

冬季严寒,时常大雪封门,有时要开窗跳出去,铲雪开门。无煤炉的房间牙杯里不能存水,否则翌晨牙刷会被冻住。父亲的房间还算不孬,给配了炉子,长烟筒经窗伸出户外,缝隙透风撒气的,但室内总归暖和一些。

寒假我去探亲时,天天早起代他们生火点炉,因自小会做,先填装得炉中纸、柴、煤块自下而上,划火柴从膛底勾点燃底层的纸团,火升腾燎然,无烟溢出呛人,受到叔伯们夸赞。

那时的交通不便,长途车往来返青岛需12小时,还需在道旭渡口换船轮渡过河。父亲他们放假来回就是这么周折的。而平时去校园教书,当地也无公交车,要徒步五六里地的乡间土路。

有一次下大雨,一位老师途中凉鞋陷在淤泥里,使劲拔出时带儿断了,只好赤脚尴尬地提履进课堂,斯文全无,学生愕然。解剖课用的尸体标本,由卡车从青岛运来,倒是给了教工及子女搭顺风车免费往返的机会。

父亲除教学以外,就在地区医院上班,门诊兼培养基层医生。他顶着“走白专道路”的压力风险,开始着手编写学术宏著,组织省内的同仁通力合作,一遍遍地修改他们分写的章节初稿,其实若自己动笔亲撰要简单得多。

之所以这样做,是为带动大家一起搞科研提高业务,团结凝聚力量促进国内放射医学发展,填补国内无此项大型教科书的空白,并不图自个扬名载誉流芳。该书出版时作者署名为“青岛医学院编”,未突出个人,尽管众所周知他是主审主编。

如此匠心懿德赢得了广大同道的尊重,桃李满天下的他在古稀与杖朝华诞之际,多地门生自发轮番举办庆寿盛筵大会,敬邀他出席,以表多年来所受提携造就的衷心感激之情,可见老人家的威信名望之高一斑。巨著日后成为了国内影像学界必读经典,原来竟是诞生在如此简陋艰苦环境中的。

在北镇的业余生活也极单调无聊,闲暇时众外乡人难掩有家难回的苦闷。有时父亲借来自行车带着我去30里外的滨县及杨柳雪村骑游,后者是全国粮棉双高产的“一面红旗”,闻名遐迩。

令人诧异的是,盛产棉花的当地,婴幼儿居然不包尿布,都是装裹在盛着沙土的布袋里,任其便溺,然后更换新沙。来看病时就从袋中拎出浑身沾着沙粒的婴孩。师生们再下乡巡回时,只要见门户口堆着沙子,便知其家定有小儿。真是奇风异俗。

最期待的娱乐活动是看露天电影,胜利油田一分厂周末有时放映,大家自带凳子前往。操场上人山人海,村民早早占据了有利地形,父亲他们只好从银幕背面反观,也渐看惯了这镜影。

由于黄河道长年泥沙沉积,河床远高于地面而成“悬河”。每逢发大水季节,沿岸村镇群众都要上坝抗洪,北镇连医务人员也轮流上阵。

有一年水位超越警戒线,父亲说站在最后一道大堤上,弯腰伸手可及水面,坝后便是城区众房顶,一旦决口必是灭顶之灾。以致于他们夜晚睡觉前,床边都得放几块木板,以备水漫金山时抱着漂浮逃生,想起来真恐怖。

后来国内外局势趋稳,众高校因在下面办学实在困难,便陆续地悄悄撤离返城了。1974年父亲终于回到了青岛,结束了这段苦涩的岁月,后又随着改革开放,步入了大举向科学进军的春天。