(星星生活专稿/作者:路上)“我化为千释迦,据千世界后,就一叶世界,复有百亿须弥山、百亿日月、百亿四天下、百亿南阎浮提。百亿菩萨释迦,坐百亿菩提树下,各说汝所问菩提萨市牡亍!薄―《梵网经 心地戒品第十》

柬埔寨人说,湄公河是“众水汇集之处”、“幸福之母”。我不知道它到底是天龙纳迦战败后遁地而行留下的痕迹,还是如传说般源自神界之水,只知道此刻,我正坐着一只带雨篷的小船,逆流而上。

“还往上游去吗?”

雨前白色的天光下,艄公Phet微微佝偻了腰,探头进舱里来问我。

“上游还有什么?”我有些发愁地看看船顶迅速堆积的乌云,拿不定主意。

“寺庙。”Phet在雨篷上杵灭了烟头,“还有更多寺庙。”他矜持地微笑着,挥了一下手。

**诸行无常

日落时分。琅勃拉邦,旧王宫。

朱红色的墙壁上绘着烁彩流金的佛像,白发苍苍的老人倒背双手,凝视着喷火的护法神纳迦狰狞的头颅,若有所思,在华丽的壁上投下一个长长的影子。

公元前三世纪,阿育王之子渡海至兰卡岛,锡兰王无畏波陀迦摩尼将御花园“大云林园”(Mahamegha-vanaya)布施给他,在园中筑成寺庙摩诃毗耶罗,成为南传上座部佛教的发祥地。

此后几经辗转,上座部佛教一路流播于暹罗、扶南、蒲甘、交趾,尽湄公河水流经之处。十四世纪,孟斯瓦王子在琅勃拉邦立澜沧王国,修筑波沙曼寺供养师尊摩诃波沙曼长老,上座部佛教遂在老挝蓬勃发展。每一位新国王登基都会布施一座新的寺庙,一时间如同那句唐诗所形容:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”

如今的旧王宫已不见西萨王的踪迹,改成了游客必到的国家博物馆。门口的大叔正在趁着最后一丝余晖贴一张海报,原来是老挝皇家芭蕾舞剧团在排演,讲哈努曼神如何率领他的猴子军团拯救公主Sida的传奇故事:哈努曼和猴子们正精疲力尽地坐在海边休息,而“红鸟”Symphathy不堪他们的吵闹,决定出洞来寻找声音的来源……

黄昏的椰子树影落在剧院的屋顶上,楼上的竹帘半卷起来,透出背后的灯影幢幢,夹着细碎的丝竹弦歌。让我想起《百喻经》中的那句话:“无常败灭,不得久住,如彼空乐。”

**诸法无我

我披散着头发,坐在一棵盘根错节的古榕树下,周围都是在街边静候施食的人们。面容慈祥的婆婆跪坐在竹席上,竹篮中糯米饭香气四溢,而我只得捏捏手里两只原本准备当早饭的香蕉。

“布施什么都行,随你发心。你愿意给我什么,我就接受什么。而且欢喜。”后来在黄昏的钟鼓响起之前,Vat Sop Sickharam的沙弥给我解释。可是那个早晨,在第一个穿杏黄色僧衣的僧人经过我面前的时候,我半蹲着把那两只小小的香蕉堆进他腰间的钵盂,看见钵中清一色的糯米饭团时,仍然觉得十分忐忑。他却继续迈着稳定的步伐,消失在清晨空灵的雨雾中,仿佛我放进去的无论是香蕉、饭团或黄金,都没半点区别。那无法动摇的静谧身姿让我觉得这事实似乎有些颠倒:是我在跟他分享食物,还是他在跟我分享某种无法言传的神秘境界?

《法界次第》经说:“若布施时,施人、受人及财物三事皆空不可得。”作为佛教诸波罗蜜之一的“施”,本是破除“我”执、斩断贪念的法门。理论上而言,锡兰王的整座大云林园,法昂的波沙曼寺,以及和我的两只小香蕉,并无本质的分别。

若是将佛教“无我”的教义比作一只鸟,“布施”与“忍辱”便如它的两只翅膀。

北方高地的山林里白雾缭绕。去Phonsavan之前,我并不清楚当年的胡志明小道和中情局老挝秘密战争的情形,直到看见人烟稀少的小镇上,居然有村民盖房时用炮弹壳搭房柱的奇景。坛子平原上来自公元前的神秘石坛也被炸得残缺不全,却安静地盛满雨水,坛壁上开出了花。

作为全世界受集束炸弹伤害最大的国家,老挝人的平静和隐忍让人震惊。1964-1973年,共有约9000万枚炸弹被投到老挝狭小的国土上,超过二战时德国和日本遭到的轰炸,其中三分之一至今仍然散落在农田中。但他们从不逢人便诉说自己的苦难,反倒沉默得让大多数人都无从得知,民众和炸弹共处时的习以为常让NGO的医生乔-佩雷拉也觉得讶然:“他们甚至认为这是很正常的,不觉得有任何危险”。而普通游客除了联合国发展计划署资助的U.X.O.(未爆炸的炸弹)展览,则几乎看不见当年的狂轰滥炸留下的烙印。只有旅游纪念品店里用炮弹壳做成的莲花烛台,别致又美丽,似乎洗去了所有血迹。

作为现存遗留炸弹最多的国家,却被许多挑剔的西方游客评为心目中的世外桃源――这种莲花般从伤痕累累现实中抽离的宁静精神、悖论式的与世无争的恬淡性格,或许唯有佛教关于“安忍波罗蜜”的教义才能部分解释。《优婆塞戒经》是这样说的:“我云何嗔?我今此身,五阴和合……念念不停,若不停住,谁当受骂? ”――若能了知并没有一个实际的“我”存在,面对世间及出世间的种种苦难,心便能安然住于寂静之中,如同大地,堪忍一切。

涅实相

圣者的消失有如一盏灯。――《宝经》

我站在湄公河畔的某个不知名的石洞口,身穿印有”FBI“字样T恤的小孤女被邻近的寺院收养,负责看守。这里的寺庙不仅收养孤儿,还在很大程度上担负起开启民智的功能。尤其在农村地区,很多上不起国立学校的孩子都在寺庙里接受免费教育,僧侣便是老师,其中英语常常是受欢迎的课程。

小孤女率领着她的两只牙还没长齐的小狗,郑重地掏出一串叮铃当啷的钥匙,缓缓拉开石洞紧锁的双门。周围空无人迹,浓绿的热带藤蔓从她的头顶牵缠着垂落,仿佛洞里是阿里巴巴的宝藏。沿着潮湿的石阶深入山腹,很快,光消失在我的身后,接着是声音,进入石洞中心,只有一团伸手不见五指的寂静。据说这里除了供奉佛像,也有苦行者在此试图修证阿罗汉果,解脱生死,证得涅。

而涅又是什么呢?是死亡吗?是空无一物的寂静吗?

我再次坐船渡过湄公河,河的彼岸有这样远离尘嚣的苦行者,河的此岸却是每一天都在上演相逢,离别,欢笑,哀愁的街市。

又到日落时分,紧挨着河边的Le Papillon掌起了灯,我坐下来要了点吃的,俯视着脚下滚滚的河水。老板走过来坐下,像早已认识我多年那样自然地开始闲聊,顺便推荐了河里捞起来的水草做的菜汤。他讲起了自己的孩子们,老家村子里新搬去做邻居的欧洲夫妇,远方某省的瀑布和野象,新买的摩托车,以及如何造一艘木船。一只狗从马路对面悠闲的走过来,一路闻着,又向前跑去了。此时,湄公河上弥漫着红尘温热,沉厚的气息,如同背后传来的饭菜香味。

08年,泰国联合越南、老挝、缅甸、柬埔寨,提出要建立类似石油欧佩克的稻米OREC组织,当时这五个湄公河沿岸佛教国家的稻米出口总量已经占到世界大米市场的90%左右,而石油OPEC最盛时也仅能控制全球石油出口总量的53%。

《杂阿含经》云:“如实正观世间集,则不生世间无见;如实正观世间灭,则不生世间有见。迦旃延,如来离于二边,说于中道。”

河边的密林中,小沙弥在晾晒衣服,看见我走近,连忙招呼着冲过来团团围住我的几只凶恶的大狗,转身进了内院。然后一个气度宽闲的青年比丘从林间缓步走来,引我入坐。他的名字是Samone,有温水般让人感到安宁的声音。见我好奇地摆弄着巴利文的经典,便微笑着用手势和破碎的英文告诉我:”你可以出家半天,读经书。“一边毫不理会我惊讶的表情:”在这里,你是出家人;回去,你是在家人。“他指指阶下的野花:”就像,白天,花开;夜晚,花又合上。“

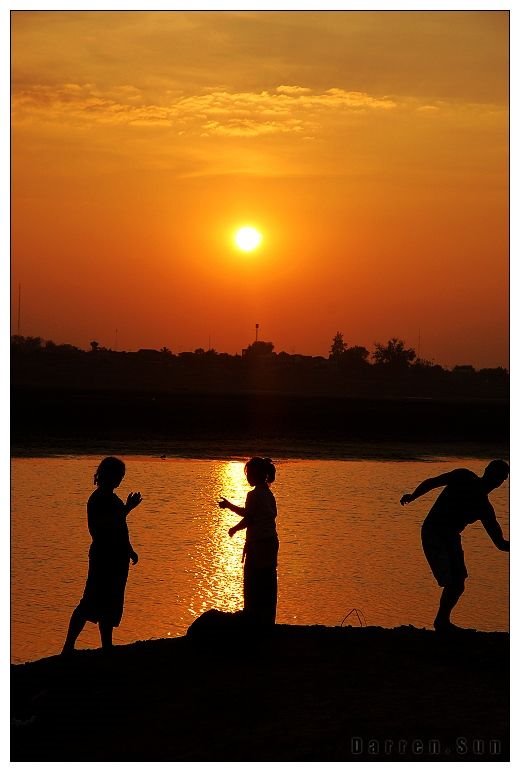

太阳第一千次从远处的湄公河上落下。

河水沉默无言。而Samone在我身侧用巴利语低声念诵着不生不灭、不垢不净、不增不减的道理。庭中竹竿上守护经幡的飞鸟展开翅膀,在无风的空中静止。在飞与不飞之间,极短促的一瞬,我的心恍然入定。