(星星生活专稿/作者:星学)今冬,我大学毕业整好30年。在1977年12月那个寒冷的冬季,寂落十年的高考再度复苏,放榜入校在俩月后过了春节,故待医科学成出山时,便捱至1982年的岁尾。

为纪念这特殊时节,母校任教的班友前不久统筹了一场同学会。可惜我没能参加,盖因数月前已归故里谒父灵、慰老母,透支了年假。不过我还是通过频繁电邮往来,参与了些纪念簿出版的工作,权当是以文代身莅临出席了。

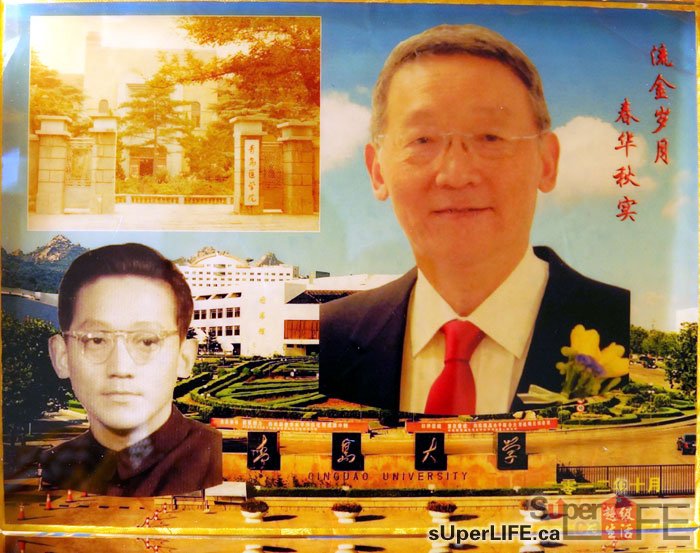

筹备组制作的一个水晶镜框,内镶着每位同学当年与现今的玉照各一张,以反映卅年风刀雪剑把各人雕凿塑刻成啥样。其旁要配一副主题金句,他们请我草拟。我写了“筚路蓝缕,春华秋实”,主委开始叫好,可随后又信告,其他的编委觉得上联有点偏深奥,可否让它通俗点。我遂改作“流金岁月,春华秋实”。这回得到了认可,从而定稿。

另一项是纪念簿的内容,征集同学们的校园旧照与家庭新颜,亦需一些解说配词。我找出几张珍藏的黑白135、120放大老照片附回去,是与学友在校苑、田径场、附属医院、实习基地等处的留影,筹委惊呼难得首见。因为七十年代末,相机尚属于一大奢侈品,欲青春不留白的只能去相馆,装姿作势拍摄一些刻板的标准照、肖像之类的,生活中的随意照少之又少。这些三十年后从旧箧中翻出来的古董写真,便显得尤为金贵。我又寻得其时抓笔涂鸦的几首歪诗一并寄上,作为泛黄像片的注脚,较之现题的新词来更具“历史意义”。

后来这场盛会如期举行,大学对这桩事不乏重视。原来,母校青岛医学院在九年前隶属了青岛大学,乃依照教育部调整布局行事:各医校均要归入所在省市的综和性大学内。曾名列全国“十八老校”之一的母校,最早属于国立山东大学,后者则由私立青岛大学进化而来;1958年山大迁往省城,医学院便留驻独立,更名为青医,但省民们仍然习惯地沿称其老名号“山大医院”。至1985年,青岛大学重新设立,青医在八载后并入其中,是为校中最老牌和吃重的院系。

我从校友传过来的照片和信息,以及姐弟拍得纪念册部分篇幅纵观,此次同学会搞得蛮隆重的,约有三分之二的校友现身了。我仔细端详着这些相片,有的伙计尚可辨认得出,有的则面目全非根本对不起来,连名讳也都忘却了。回眸对观毕业时的那幅班级集体像,尽管是黑白的、放大看时清晰度较差,可是片中的众生个个清瘦俊秀,透着一股飒爽英气;如今的与会者合影,虽然是彩色的、很高的像素扩大时也不虚,却映着一批谢顶、染发,发福的体态与皱褶的脸庞,显而易见系临界退休一族了。

真是昔人俱还在,但远非彼之时,叫人伤感时光是何等的冷酷无情,如此残忍地风化蚕食着每一位。常处在一起慢慢变老的,尚不觉得这般恁多,而于久违未谋面者的眼中,猛一觑不啻是生发了陡衰突变,令人备觉苍凉,唏嘘喟叹。

这次的聚会尚安排了参观新老校园与附属医院等,这些对于我来说算不得啥稀罕事宜。因为寒舍就在岛城本市,双亲及俺小俩口均曾长年工作在这校园、附院。我每次回国省亲都少不了探视一下母校,故稔熟那里的巨细变化。所以也完全能想象得出外地校友们旧地重游的那番景况。

我还清楚地记得自己当住院大夫时,在内科病房碰见过两次由副院长或科主任带领着的大队人马,这些老前辈们回到了原先实习过的科室转悠,念故怀旧,当然也是他们各自届别的毕业周年会内容之一。当时我目睹的这些脑满顶秃,步态四方的老学究,心生着对学术权威们的敬意。一转眼工夫就轮到了我这拨熬成了婆的“老朽”重复同样的故伎,时光荏苒如穿梭,实在是日光之下并无新事,世故人情就是这么周而复始地巡回着,只不过换了不同的场景与主人公。

若是追根寻底起来,我是属于地道的“老青医”了:不仅缘于负笈在此修行本科加研究生八载,也曾执业授课过十年,还更是早至呱呱坠地诞生在它的产房里,自此玩耍、长大在校苑!只缘爷娘是它的双职工,我自当之无愧“[青]医二代”。家父系医学院建置后的首届科班、“黄埔一期”,1952年毕业留校任教。正好掠过三十年,作为恢复高考后的头批学子我步他后尘出师同门,巧成了现代版的“上阵须靠父子兵”。原本今夏能够庆贺高堂从医一甲子的,孰料岁初老人家溘然辞世,抱憾无弥,门生们谨以长篇悼文在报纸上吊唁以补遗。

而我本人离校出洋今已廿年了,其间辗转游学于欧美多国。每次回还乡探视与亲人共享天伦愉乐之余,我总会悄然潜身于校园和附院,瞧瞧那熟悉的一草一木,看看那处处惊艳的月新年异。这里是我长成立业之地,汩淌过童年美忆的淙淙溪流,洒下过青春激情的汗河,回荡过华丽转身入海流的大音希声。徜徉着的我,不想惊动故旧师友,生怕招呼寒喧搅了俯拾当年的璞趣实味;也不欲觥筹交错同学筵乐,唯恐岁月的流逝磨灭了起初的质朴情愫,还是将这最初的原汁深深定格、酿藏在心井,方才醇芳唯美、沁着原味。

遥念今番这同学会,或已不及廿年聚那么风光了,那时候个个春风得意、弹冠相庆,毕竟都是大师级正当午的“白骨精”。如今却日臻强弩之末,有的业已赋闲或返聘,有的临届退休已无实权了,未免会淡淡散发着一缕惺惺相惜的酸楚。况且,世风日下,人心不古,使得当今的所谓各类同学会失味跑题,格调有异。

就不论母校这会的圣与俗啦,有一点则是毋庸置疑的,它极可能是本年级所办的最末一届大型温故会,再过十年廿载的,事主们均将人老珠黄、耄耋衰退,不再有心境与体力搞大规模联谊了。君不见那首曾几何时唱响的“再过二十年,我们来相会”,眼下引吭之就缺了当年的那股气势与豪迈,遑论下一轮廿年后呢。孰晓得那时迟暮踟蹰的歌者们又会各在何方?唯有校魂与学子的精神长存,因为灵魂是不灭的,它会在我们的信仰中永生着。东隅已失,桑榆未晚,行到水穷处,坐看云起时,就一往直前吧。

我也在回顾这三十年间人生最吃重的阶段,自个在事业上究竟弄出了点啥名堂。确有不少的发现与著述见诸了核心期刊的头版头条,陆续得过些省市级科技奖,入录《中国当代科学家与发明家大辞典》、省专业技术拔尖人才,享受国务院颁的政府特殊津贴。随之获了市十大杰出青年、省八十年代优秀毕业生等。

然而人怕出名猪怕壮,“少年得志”却始终夹着尾巴做人还是不行,我渐渐地感受到了暗中的排挤与压制,加上单位分房子的不公对待,终明白了科研“成果”在现实物质利益跟前忒苍白虚无;非但没带来任何实惠,反招致同行即冤家的妒忌。挣脱不过,我遂选择了出国一途,自我落实知识分子政策。

凭藉自己在国际杂志的发表物,我与海外来函进行探讨的洋教授建立了书信联系,促成了对方出资邀做博士后。毕业逾十载的我自费跨出了国门。落地伊始立马改善了居住条件,住进了带暖气的靓屋,觉得似有点一步登天;此后周游列国或租或买,栖身亦都舒适安逸。没了后顾之忧,业务拓展也就大了。

域外这些年间,我先后在德国科隆大学、英国威尔士大学、美国新泽西医科大学、加拿大多伦多大学等附院工作过,还接邀过另些聘约而婉弃了,像以色列希伯莱大学、美国克利夫兰国际医学中心、法国图尔大学医院、加国卡尔加利大学等,毕竟无法分身去转悠恁多。而且随着马齿徒长,变得企图安定下来,不再漂泊,这对渐大的子女课读也好,最后我们定居在多伦多。

学术上就是在医学期刊发些论文喽,此乃本职场中自然该当的部分,已没有当初在国内见报时的那种狂喜和兴奋。外国没得那么多的评奖、鉴定之类,除非革命性的突破等。加上天外有天、人材多如牛毛,举世的尖子都挤来G8的象牙塔中争竞,天才骄子像点点雨滴洒落在干涸土地悄然无息,俺这凡夫就算不得啥了。声名“业绩”早已悄然化作了挣钱吃饭的实际,成为谋生的寻常手段。潜意识中“成功”的定义,也从单纯的事业利禄转移到了家庭、亲情等上面,士大夫博取功名的心气渐次降低淡化了。

故此对浪得的那点洋虚名亦就点到为止:被收进英国剑桥《国际人物传记辞典》、纽约科学院会员、获美国传记学院提名1988“年度人物”等。知天命年旬的今我,瞧着这些证书等只不过是历史的小小符号罢了,显示着曾经拥有,却不复早年的那鼓冲动自得,感触的反是史上顶尖财智双拥的所罗门王曾叹息的:一切都是虚空的虚空。

捋顺着自己这卅年河东与河西的足迹,滚滚心潮化作若沫文字、涓涓淌流出笔尖,追昔曾经沧海“绚烂致极”的海内峥嵘岁月,抚今雄关漫道“趋于平淡”的异域水深无波,就当以水代酒,遥致故里母校那曾经襄助过我的,算是新枝嫩叶对老干盘根的感念。

思量今生能有几多三十年?放眼吾侪的人生中途余程,不管还能飞多高跃多远,老青年俺将持守着炽热的初衷,不懈怠所恰逢的穿越般的陡变时代,继以新的小成与文思,用余烬之薪火续暖这社会、造福人间。没有人能料及何时上帝就收回了各人口中的三寸之气,只要活着就当竭尽一己之力行善济世。魂魄是永不消逝的,心灵的熟果永不凋谢,“再过若干年”将在天堂“我们来相会”,又可续地上“年轻的朋友们”曾拥的友谊前缘。