(星星生活专稿/作者:星学)

“快、快回去好好念书……”。

这句话,是我到病房探望刚从昏迷中醒过来的姥姥,她对我说的最后一句话,想不到在十小时后,竟成了最终的嘱咐了。1971年2月28日清晨,姥姥与世长辞,享年69岁。噩耗传来,全家沉浸在一片悲哀之中,往事也渐渐地浮上了心头。

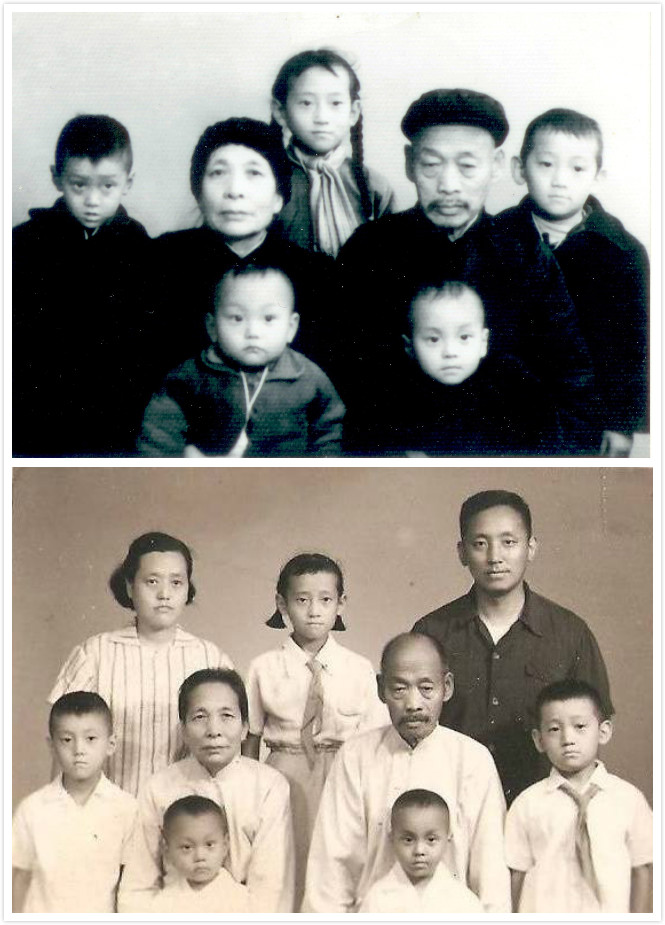

我姐弟五个小时候都是姥姥姥爷帮着照看大的,由于我妈没奶不能母乳,加之天天上班忙不过来,十多年来孩子们皆是跟着老人长成的。而他们由于长年的操劳过度,后来得了气管炎、肺气肿、肺心病等多种疾患,身体很差。每到冬天就病得厉害,春夏便好一些,就这么年年在死亡线上挣扎,过冬如同过鬼门关。一年多前姥爷先去世了,姥姥精神上受到很大的打击,病情更重,但她十分刚强,强忍着、不唉哼,有时豆大的汗珠顺着双颊流下来,还跟我们说没事。临终的前几天仍强下牀来帮着刷碗。

这次由于下午吐了血而紧急住院,很快她就昏迷了,我妈焦急地守在一旁,我们也去看望,尽管送去的饭是姥姥平常爱吃的,但她已汤水不进了。因为我们年幼、光打瞌睡,妈不放心,就由她陪床过夜。

姥姥神志有时清醒,有时恍惚,妈怕插在姥姥手背上的针别断了,便一直捏着她的手,而另只手伏在床边给在外地的我爸写信。到了后半夜,护士来巡视,姥姥醒了,问现在是几点了(之前已经几次问过我妈)。护士说快五点了,姥姥听了以后,闭上眼喃喃地说:“喔,五点,这个时候了……”,下面的话没听清,妈妈心里直犯忌讳:为啥老问几点呀。

等护士一出房间门,姥姥顿时不行了,呼吸突然急促起来,越喘越短,十分费力,最后头一歪……。妈妈急了,撂下姥姥的手就往外跑,叫来了值班大夫和护士,进行急救,又打强心针又做人工呼吸,但仍无效果。护士把姥姥床位边挂上了白色的幔帏,遮住其它床上病员的恐惧目光……这是病房里人死后的做法。

妈妈含着眼泪回到家中,叫醒了正在酣睡的我们,找出了一个白包袱,里面都是姥姥的好衣裳,这是几个月前她让我妈准备的,当时就对我妈说,“你把我的一些像样的衣服都找出来,放在一个包袱里,万一我有那天,你就不用慌手慌脚了”。妈妈没有理会她的话,后来姥姥病又重了,再次敦促,妈妈才给她找齐全了,姥姥就将它放在枕边。不久病情好点,就让我妈给放进厨柜里,但说“等那一天到了,你给我穿戴得整整齐齐,停放上几天,让亲戚朋友们都来看看,再……”。因我姥爷病故时谁也没告诉就火化了,后来亲戚朋友们都埋怨开了,于是姥姥就叮嘱我妈别那样做。

我们来到病房,给姥姥入殓,老人家的遗体还温热,只是第一次显出无力了,头耷拉着,姐姐把姥姥那凌乱的头发梳整齐了,我们给姥姥穿戴好,推去太平间……

以上这篇文字,是当年念初一的我写的,记录了刚逝的外婆生命最后时刻,文簿压在箱底四十多年,如今找出来翻阅,其时真情实况历历在目,而眼下连俺娘也去世了,光阴转瞬近半世纪,倍感酸楚,哽咽泪潸。

我姥是山东临淄人,因家里穷不曾上学,“斗大的字不识一筐”。嫁给了闯关东的我姥爷,浪迹东三省多年,曾深入过哈尔滨三棵树一带,熟悉“夹皮沟”类的屯子,故看《智取威虎山》毫不陌生。后来还乡定居青岛,经历了日、美占据的统治,直至解放。饱受文盲之苦的她在生了我妈后,努力培养孩子念书,俺娘在教会学校长大,后毕业于齐鲁医学院,是新社会第一代药剂师,供职山东大学附院,令老人欣慰。

虽不识字,姥姥却崇尚知识羡慕读书人;她深明事理、识大体,极爱国,抗美援朝时响应号召捐钱献物给志愿军,银行问其住址姓名要出收据,二老慷慨道:为了国家这点东西算什么?不用写了。姥姥颇具备典型华夏妇女传统美德,相夫教子、忘我牺牲,任劳任怨,为一大家子人操劳一生;也精明能干,善良热心,劬劳勤俭,理家井井有条,辛苦拉扯大五个外孙,街坊邻居无不敬佩夸赞。正是她解了家庭的后顾之忧,支持着我爸妈各在一己的学术上有所成就。

尽管她没有进过校门,却不乏人生智慧与生活知识,皆从社会大课堂上学来的,很多朴素无华的哲理。口出的词儿常一套套的,雅俗皆有,话糙理不糙,有的是听大鼓书、柳琴等记来的台词;上了年纪后戴着老花镜时常学字看报,不认得的就问我,但多还是让读与她听,尤关注其时的抗美援越,闻及又打下了多少架美国飞机时,拍膝叫好称快。当然最不忘念叨的,是要我们好生受教育,别误了学习。要是她赶上了好时候的话,定会是个人物,身为医生的女婿我爸佩服地多次说过“你姥姥若是有墨水,那可厉害啦,强过郝建秀”(后者是青岛出的女劳模、文革中后的中央领导,是当时家喻户晓的人物)。

别看姥是一介女流,但胆子大有骨气,常道“咱不惹事,也不怕事”,印象最深的是:她在关外时曾只身深入土匪窝救出被绑票的亲戚。十年浩劫中,俺爹妈遭到批斗,家人处处受欺侮,老少都惶惶怕怕的,惟有出身贫农的姥姥不惧,辄激励我们:不做亏心事,不怕鬼叫门!情急时她也露出齐鲁好汉的直性粗犷,很会诀人的,这骂詈当时就曾有所镇住了那些来抄家红卫兵的嚣张气焰……。套用时下的新词儿,姥姥是个女汉子、铁娘子。

我打小跟姥姥长大,耳濡目染,最爱听她说故事,尤其是她讲的曾模仿“跳大神”的、结果不觉中把自己也绕进去了、鬼魂附身把持不住的亲身经历,百闻不厌,听得入迷。她也时常与我下象棋,起初时是她教我,但渐渐地我能赢过她了,姥姥很高兴,带俺到街上树荫下与邻居老叟对弈,当再制胜时,她骄傲地拍着我的头。每次我跟着出去,蹒跚行走的她手臂正好搁搭在我的肩头上,说像“正合适的拐杖”。我乐意给外婆这般拄着,是小厮唯一能尽孝给老人家的。

盖因双职工的我父母忙于事业,俺孩时跟外祖父母呆的时间更多更长,感情亦深厚,故在老人病逝之后,幼小的心灵饱受创伤。根据当时的日记,我曾整辑出一集祭祀文,起名《哀思》,收录了十几篇缅怀之作,上述的那篇是其中之一。

或许是自幼受耆老暮气劲道的影响吧,外孙我无形中似乎有点“少年老成”早熟,在多年后真成了“高知”、阅人无数,益发敬钦姥姥,备感家父对岳母的评价极是。没学历者,不一定就没文化、档次低;有学衔的,不一定素质高、德行端。学历不全等于学问、见识,世间多有浪得虚名者。智慧老人的质朴言行令现今有些学位唬人、品行不敢恭维者汗颜,似该反思自省、好生习之。

我常痛惜外婆“早逝”,以致年长省事后俺少得许多宝贵教诲;也每叹息她没沾上立业后外孙们的光,或得丝缕回报。好在孙辈几个没辜负她的养育宏恩,尚都有点出息,亦系蒙“行为纯正的义人,他的子孙是有福的”荫庇,愿姥姥的在天之灵瞅见得些安慰,算作寸草对春晖的后报吧。